In tempi di sensibilità ecologica crescente, di desiderio di naturalità, di paura di un inquinamento che avanza, il termine naturalismo potrebbe apparire come l'ultimo nato tra i filoni della moda ecologista. Niente di tutto questo. Naturalismo è il nome di un modo scientifico-filosofico di guardare la realtà, che si ispira al verbo della scienza per trarre considerazioni e prese di posizione di ordine filosofico. Il Dizionario Treccani lo definisce come «dottrina, teoria, tendenza filosofica o culturale che assume la natura a proprio fondamento, come oggetto esclusivo di indagine e supremo principio esplicativo o come modello normativo da imitare, in quanto considera le leggi e i fenomeni naturali come l'unica, effettiva, valida realtà». Non è da credere che si tratti di un frutto nuovo nel campo della filosofia. Nel corso della storia del pensiero, il termine "naturalismo" è stato applicato a un gran numero di concezioni: dall'aristotelismo allo spinozismo, dal positivismo ottocentesco all'empirismo logico. Sarebbe tuttavia difficile trovare punti di intersezione tra tutte queste dottrine, al di là di un generico riferimento all’ambito del naturale quale oggetto d'indagine della filosofia.

Oggi, però, con lo straordinario sviluppo della scienza e, soprattutto, con l’estendersi della convinzione che la scienza, visti i suoi risultati, sia un tipo di conoscenza efficace, il termine "naturalismo" ha assunto connotazioni meno vaghe ed è possibile individuare almeno due posizioni intorno alle quali si registra una convergenza: a) il rifiuto di riconoscere uno status ontologico a entità soprannaturali, accettando come possibili appartenenti al mondo reale solo quei tipi di cose che le teorie scientifiche pongono come oggetti della propria indagine; b) la convinzione che i metodi utilizzati dalla scienza nell'elaborazione delle sue teorie siano gli unici capaci di condurre a una conoscenza autentica.

La prima posizione esprime, chiaramente, un divieto di natura ontologica dal momento che rappresenta una presa di posizione sulle forme di esistenza di ciò che c'è al mondo e prescrive che tali forme debbano essere quelle, e solo quelle, contemplate dalla scienza. Quest'ultima diviene così l'unica agenzia abilitata a legiferare sulla naturalità (e l'esistenza) delle cose del mondo. Alcune conseguenze di questa posizione appaiono però problematiche se non addirittura spiacevoli. Ad esempio, il bando nei confronti delle entità soprannaturali potrebbe comportare l'eliminazione dall'elenco realmente esistente di entità astratte come i numeri e le strutture matematiche in generale. Ritengo che un'iniziativa del genere raccoglierebbe ben pochi consensi tra gli studiosi della natura!

Una volta stabilito cosa sia da considerare un oggetto del mondo reale e cosa ne debba essere escluso, va risolto il problema di come possano essere conosciute le entità che sono state ammesse a far parte dell'esistente. La risposta viene dal naturalismo epistemico della seconda posizione, che afferma che solo i metodi conoscitivi delle scienze naturali possono produrre vero sapere. La filosofia, quindi, non dovrebbe essere vista come un'attività razionale che persegue obiettivi diversi da quelli della scienza, né tanto meno come un'impresa di fondazione ultima della legittimità conoscitiva della scienza.

Naturalismo ed evoluzionismo

Il programma di naturalizzazione, oltre ad avere interessato molti settori della filosofia, ha coinvolto largamente – a volte vivacizzandoli, a volte inibendoli – molti ambiti delle scienze empiriche costringendo, da un lato, gli scienziati ad interrogarsi sulla correttezza delle loro impostazioni metodologiche e spingendoli, dall'altro lato, a misurarsi con le domande di significato che la visione del mondo suggerita dalla scienza fa sorgere. Viste le mie competenze professionali, cercherò di focalizzare l’attenzione su di un tema che ciclicamente torna alla ribalta, ogni volta ringiovanito e con rinnovata capacità di suscitare dibattiti e controversie: l'evoluzione biologica.

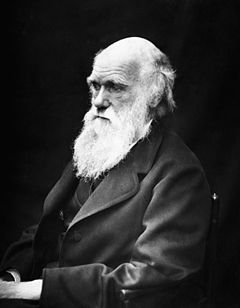

Fin dagli anni che immediatamente seguirono la pubblicazione dell'Origine della specie di Charles Darwin, in cui si difendeva l'idea che le specie viventi, con il passare del tempo, si fossero gradualmente trasformate le une nelle altre, fu chiaro che la teoria dell'evoluzione esposta in quel testo non aveva l'aspetto delle altre teorie scientifiche. Proponeva infatti una nuova visione del mondo, rivoluzionando la concezione tradizionale della natura e dell'uomo e, soprattutto, chiamando in causa argomenti che erano tradizionalmente riservati alla discussione filosofica e alla religione. Com'era da attendersi, la nuova teoria innescò subito reazioni vivacissime alle quali si contrapposero, altrettanto tempestivamente, le risposte dei darwinisti. ln breve tempo le polemiche divamparono e divennero incandescenti. Ad alimentare il fuoco non c'era tanto l'ipotesi – contraria alla lettera della Bibbia e alle opinioni degli scienziati di allora – che le specie viventi cambiassero nel tempo o che l'origine e la durata del mondo non fossero quelle descritte nei testi sacri, quanto l'idea che la specie umana fosse derivata da una scimmia o da un altro mammifero e che, quindi, non fosse nient'altro che un animale. Fu soprattutto questo aspetto dell'evoluzionismo a scatenare l'ostilità di molti ambienti filosofici e religiosi.

Dopo le polemiche al calor bianco che, nell'ultima metà dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento, avevano visto schierati su fronti opposti i fautori e gli oppositori della teoria darwiniana, nuove scoperte della genetica e della paleontologia parvero confermare il pensiero di Darwin e, negli anni Trenta e Quaranta, furono organicamente incorporate in una nuova teoria capace di dar ragione di un numero considerevole di dati empirici. La nuova teoria fu chiamata sintesi moderna o neodarwinismo e conquistò ben presto il consenso del mondo scientifico, divenendo un vero e proprio cardine del pensiero biologico. Il favore con cui fu accolta portò ad un affievolimento dei contrasti e l'idea che nel corso del tempo i gruppi biologici avessero subito modificazioni e si fossero trasformati gli uni negli altri, fu accettata dai biologi e dal più vasto mondo degli uomini di cultura, indipendentemente dagli orientamenti filosofici e religiosi di ciascuno.

Monod, il caso e la necessità

L’evento che segnò il risveglio delle controversie fu la pubblicazione, nel 1970, de Il caso e la necessità del Nobel Jacques Monod (Mondadori, Milano 1970). In quel libro di impianto abbastanza divulgativo, che fu letto in tutto l'Occidente, l'autore proponeva una visione radicalmente materialistica del mondo, basata su due presupposti di chiaro stampo naturalistico: che la scienza fosse l'unica fonte di verità e che il neodarwinismo – distruttore dell'antica tradizione animistica – fosse da accogliere come l’unico e definitivo canone della biologia moderna.

L’obiettivo fondamentale dell'opera era quello di negare validità a qualsiasi argomento che potesse far riferimento, anche solo indirettamente, a letture filosofico-metafisiche aperte al trascendente, facendo leva su tre assunti: la negazione di ogni finalismo, la negazione di leggi a giustificazione della complessità del vivente, l'attribuzione al caso di ogni novità evolutiva. Per dirla con le sue stesse parole, egli escludeva «ogni progetto di sviluppo organico, ogni legge che non sia il puro caso e la cieca necessità, ogni logica del vivente, ogni finalismo». È grazie all'acquisizione di questa verità che «l'uomo finalmente sa di essere solo nell'immensità indifferente dell'Universo da cui è emerso per caso».

Il carattere ideologico di una simile lettura può essere messo in evidenza analizzando i suoi tre punti fondamentali. Prima di tutto la negazione di ogni forma di finalismo. Qui sorge subito la domanda: il finalismo rientra tra le competenze della scienza sperimentale? In altre parole: la scienza sperimentale è in possesso degli strumenti metodologici che le consentono di dire una parola conclusiva sugli aspetti finalistici della natura? La risposta è, evidentemente, negativa. La scienza non estende la sua competenza alle finalità perché gli strumenti cognitivi in suo possesso – il metodo empirico – non le permettono di coglierle. Ci si chiede, allora, come il sapere scientifico possa escludere l'esistenza di un qualcosa che, quand'anche esistesse, non sarebbe comunque in grado di percepire. Di finalità è bene che parlino non gli scienziati ma i filosofi.

Direttamente collegata alla negazione di finalità è la negazione dell'esistenza di leggi o logiche del vivente. È sconcertante, ma, secondo Monod, la scienza non dovrebbe neanche perdere il suo tempo nella vana ricerca di inesistenti leggi del mondo della vita. Fortunatamente sono sempre più numerosi gli uomini di scienza che, contravvenendo a questa imposizione ideologica, studiano con nuovi approcci i viventi e la loro evoluzione e scoprono un imprevedibile mondo di regolarità e di logiche regolatrici.

Infine, l'attribuzione al caso di ogni novità evolutiva meriterebbe un particolare approfondimento perché si tratta del cavallo di battaglia delle più radicali prese di posizione e dei più virulenti attacchi ideologici. Mi limito a proporre alcune semplici considerazioni sull'argomento: a) caso non è sinonimo di probabilità; b) sia nella scienza deterministica classica che in quella statistica caso ha il significato di "assenza di intelligibilità"; c) il caso, quindi, non è in grado di spiegare nulla e, meno che mai, può essere considerato un reale agente propulsore dell'evoluzione. Considerazioni simili hanno portato Manfred Eigen a concludere: «Nell'esigenza di Monod [...] noi vediamo una rivalutazione animistica del ruolo del caso...» [1].

Introducendo il libro di Monod, ho sottolineato il suo carattere divulgativo. Non si tratta, decisamente, di un'opera indirizzata a colleghi scienziati, appartenente alla letteratura scientifica come le tante, fondamentali pubblicazioni che hanno fatto meritare il Nobel al biologo francese, ma di un testo indirizzato a non specialisti in cui vengono esposte alcune acquisizioni della scienza opportunamente inquadrate in un sistema superiore di significati e valori, dettato dalle convinzioni filosofiche e religiose dell'autore più che dagli specifici contenuti del proprio sapere scientifico. È, questo, un modo assai efficace – dato il prestigio di cui gode la ricerca scientifica – per veicolare, nel nome della scienza, convinzioni e ideologie che scientifiche non sono.

Anche nel nostro paese numerosi biologi hanno sostenuto una versione metafisica dell'evoluzionismo, ispirata a principi rigidamente naturalistici. Alcuni hanno addirittura fatto un fascio di tutte le critiche rivolte al neodarwinismo considerandole nient'altro che espressioni di posizioni idealistiche, antinaturalistiche ed antiscientifiche. Così Giuseppe Montalenti scrisse nel 1965: «I sentimenti anti-evoluzionisti, la ripugnanza per la genealogia animalesca dell'uomo [...], le concezioni religiose che postulano l’esistenza di un'anima immortale, le filosofie a base idealistica [...] si coalizzarono contro il materialismo, il positivismo, il naturalismo e, nella specie, contro la dottrina evoluzionistica» [2]. Anche in tempi a noi più vicini si è soliti appellarsi all'evoluzionismo per sostenere che «anche l'esistenza dello sviluppo del linguaggio, dell'arte, della scienza, dell'etica, delle conquiste del progresso, che questi strumenti culturali assicurano alla nostra specie, possono essere spiegati in termini gradualistico-evolutivi, senza fare ricorso ad alcuna loro origine, ad alcuna loro ispirazione divina o comunque eterogenea rispetto al resto dell'evoluzione naturale» [3]. Dal testo di Orlando Franceschelli risulta chiaramente come dal campo della teoria evoluzionistica vengano estrapolate all'intera realtà le acquisizioni, limitate, incerte e provvisorie di un gruppo di ipotesi scientifiche concernenti le trasformazioni dei gruppi tassonomici vegetali e animali. Come Franceschelli, molti naturalisti, nell'esporre le loro riflessioni, non si sono mantenuti entro l'ambito delle proprie competenze ed hanno preteso di estendere – spesso molto ingenuamente – i risultati delle ricerche scientifiche al campo della filosofia o a quello della riflessione religiosa.

La guerra di Dawkins

Un'impostazione assai simile caratterizza le molte opere divulgative dello zoologo inglese Richard Dawkins. ln una serie di libri, che hanno avuto una larghissima diffusione in tutto il mondo, egli ha proposto un'originale concezione dell'evoluzione e dell'intero mondo vivente nella quale i fenomeni non vengono visti dalla prospettiva degli organismi individuali o delle popolazioni, ma dalla prospettiva dei geni. Tuttavia, nei libri di Dawkins non è stata avanzata soltanto una nuova teoria concernente i meccanismi e il significato biologico dell'evoluzione, ma è stata proposta un'intera concezione della realtà, prettamente materialistica e atea. Dal Gene egoista (Mondadori, 2014) all'Orologiaio cieco (2006) fino al Cappellano del diavolo (Cortina, 2004), Dawkins è andato esponendo ed approfondendo questa visione del mondo e ha assunto un atteggiamento sempre più radicale e intransigente verso coloro che non condividono la sua concezione monista della realtà, sostenendo che chi ritiene adeguate le conoscenze scientifiche sul mondo è obbligato ad essere ateo.

Tra gli uomini di scienza, le posizioni di Dawkins hanno suscitato sia consensi che dissensi. Alcuni, la maggioranza, si sono arruolati nel suo esercito assumendo posizioni nelle quali naturalismo filosofico, scientismo e ateismo si confondono per costituire un'unica visione del mondo, secondo la quale le conoscenze scientifiche attuali porterebbero a ritenere implausibile l'idea di una «guida di Dio ai processi evolutivi» e «l'intervento di qualcos'altro». Altri, la minoranza, hanno invece espresso il proprio disaccordo in molti modi, spesso assai vivaci. Alla guida di questo drappello c'è il famoso evoluzionista di Harvard e divulgatore scientifico Stephen Jay Gould che si è battuto per una convivenza pacifica tra scienza, filosofia e religione, assegnando competenze separate ai tre ambiti, secondo uno schema che egli definisce «magisteri non sovrapponibili» [4].

Il pensiero di Dawkins è stato analizzato in maniera approfondita e organica da Alister McGrath, professore ad Oxford e uno dei più noti teologi inglesi. McGrath ha iniziato la propria carriera di studioso come biofisico e biochimico e, solo in un secondo tempo, si è dedicato agli studi filosofici e teologici. È in possesso, quindi, di tutte le competenze – anche quelle esperienziali di ricercatore scientifico – che garantiscono attendibilità alle analisi e credibilità ai giudizi. Il libro di McGrath, Dio e l’evoluzione (Rubbettino, Soveria Mannelli 2006), è una lunga e puntuale argomentazione che mette in evidenza i presupposti delle tesi di Dawkins, ne dimostra i limiti e ne smonta le conclusioni. Ne consiglio la lettura a coloro che vogliano approfondire l'argomento. Qui di seguito mi limiterò ad accennare i cardini del suo pensiero. Il punto focale della critica che McGrath muove a Dawkins è di natura epistemologica. Egli mette in rilievo il fatto che lo zoologo inglese parli come scienziato e in nome della scienza ma non si accorga di trattare problemi che fanno parte della filosofia. Infatti, Dawkins, sostenendo che la scienza è l'unica conoscenza degna di tale nome, non presenta soltanto una teoria scientifica, circoscritta e controllabile, ma una vera e propria filosofia della natura, che è basata su una specifica metafisica materialista.

Alla domanda di fondo se il darwinismo sia necessariamente ateo, McGrath dà una risposta che si rifà ancora all'epistemologia: il metodo scientifico è soltanto un metodo, che non può, per sua natura, portare ad alcuna conclusione nel campo filosofico. Ma poiché il problema dell'esistenza di Dio è un problema squisitamente filosofico, ciò che dice la scienza naturale non può in nessun modo risolvere il problema.

È sul piano della razionalità che McGrath muove il suo attacco più deciso al naturalismo di Dawkins e, più in generale, a quello dei neodarwinisti. In genere, i seguaci del naturalista inglese considerano l'evoluzionismo come una verità indubitabile e definitiva. Questo modo di concepire la scienza, tuttavia, si rivela ingenuo e inadeguato alla luce dell'epistemologia contemporanea. Se, infatti, come è ormai del tutto evidente sul piano teorico e su quello storico, il sapere scientifico è un sapere fallibile, approssimato e in continuo cambiamento, come possono Dawkins e gli evoluzionisti più ortodossi essere certi che in futuro un'altra teoria, diversa e migliore delle attuali, non dimostrerà che il darwinismo è in tutto o in parte errato? Ma – si chiede McGrath – se una teoria scientifica è destinata a restare per sempre incerta, in che modo potrà costituire il fondamento per una concezione metafisica della realtà?

L'umano tra natura e cultura: Umanesimo in questione, Ave, Roma 2015, pp. 55-61.