Introduzione

Il Leviatano di Thomas Hobbes (1588-1679) è uno dei capolavori della storia del pensiero occidentale, uno snodo cruciale che ha stabilito “gli assiomi della nuova filosofia politica”[1] moderna. Pubblicata in inglese nel 1651 e in latino, con alcune modifiche, nel 1668, l’opera costituisce una riflessione sistematica sulla natura dell’uomo, l’origine dell’autorità politica e il primato di questa su ogni altra autorità, in primis quella ecclesiastica. Il suo titolo rivela l’ambizione rivoluzionaria di Hobbes: delineare la “materia” (cioè l’essere umano), la “forma” (la struttura) e il “potere” (l’autorità del sovrano) dello Stato moderno, inteso come una costruzione artificiale fondata su un accordo tra individui eguali. Rigore logico e forza polemica si condensano in un trattato che spazia da analisi fisiologiche all’ermeneutica biblica, dalla teologia alle forme di governo politico, e che rappresenta un punto di partenza obbligato in quanto contiene il “Dna del moderno Stato rappresentativo di diritto”[2].

Contesto

Il Leviatano si inserisce in un secolo di grandi trasformazioni: l’emergere della scienza moderna, le guerre di religione, l’affermazione dei primi Stati nazionali. Scritto tra il 1649 e il 1650, durante la permanenza di Hobbes in Francia, il testo risente di un clima di grande instabilità politica in Inghilterra e in Europa. La guerra civile inglese era appena volta al termine: lo scontro tra i sostenitori della corona regia e quelli del Parlamento – oggetto di contesa erano il controllo delle milizie dello Stato e l’abolizione dell’episcopato – si risolse con il processo e la decapitazione di Carlo I proprio nel 1649, anno di fondazione del Commonwealth, guidato da un Consiglio di Stato e poi, a partire dal 1653, da Oliver Cromwell. In Europa, invece, nel 1648 furono firmati i trattati di Vestfalia, che misero fine alle guerre di religione e posero le basi di un nuovo ordine internazionale, in cui veniva garantito il reciproco riconoscimento di autorità sovrane e indipendenti al di là della confessione religiosa. L’intento di Hobbes è dunque quello di elaborare una teoria che elabori le condizioni di un ordine politico stabile e razionale, inteso come contrappeso al disordine e al caos politico-sociale constatabile in quegli anni.

Titolo e struttura

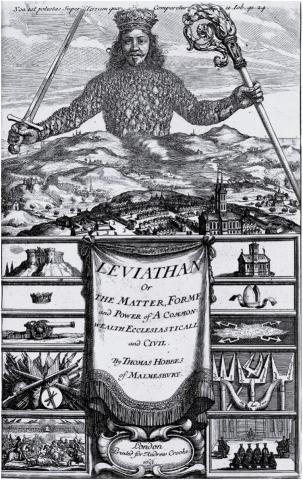

Apre l’opera uno tra i frontespizi più noti della storia della tipografia, in cui è rappresentata una grande figura dai tratti umani che sovrasta una campagna e una cittadina fortificata. Con in testa una corona, la figura ha tra le mani una spada (simbolo del potere politico) e un pastorale (potere religioso). È il sovrano, il cui corpo è composto da una miriade di individui: la sovranità, come viene argomentato nel trattato, nasce da un patto tra gli individui, i quali agiscono, nello Stato, come un’unica persona. Nella parte inferiore dell’illustrazione, i simboli del potere politico-militare (il castello, la corona, il cannone, le armi, il campo di battaglia) si contrappongono a quelli del potere ecclesiastico (la chiesa, la mitria, il “fulmine della scomunica”, dei tridenti con dicotomie teologiche, un concilio). In alto campeggia un motto in latino tratto dalla Bibbia: “Non vi è potere sulla terra che gli sia comparabile” (Giobbe 41,25). Proprio dalla Bibbia è tratto il titolo dell’opera, che rimanda al mito di un mostro marino spaventoso e demoniaco, rappresentato solitamente in forma di balena o coccodrillo. A partire dal XV secolo, il lemma ‘Leviatano’ viene però associato anche all’idea di una collettività riunita, della società[3]. La suprema e minacciosa potenza del mostro diventa così una caratteristica del nuovo Stato moderno.

L’opera si compone di quattro parti:

- Dell’uomo – dove viene delineata la filosofia naturale e la psicologia umana;

- Dello Stato – in cui viene descritto il passaggio dallo stato di natura al contratto sociale;

- Di uno Stato cristiano – che analizza il rapporto tra religione e potere politico;

- Del regno delle tenebre – in cui si critica la superstizione e il potere ecclesiastico.

Le passioni e lo stato di natura

Come già anticipato, il cuore teoretico del Leviatano è il tentativo di fondare l’ordine politico su basi esclusivamente razionali, senza ricorrere alla religione o alla morale. Hobbes concepisce la politica come assoluta, autonoma e originaria, una costruzione scientifica che nasce dal calcolo e dall’accordo tra individui che desiderano sopravvivere. L’uomo è infatti un essere desiderante che agisce per autoconservazione, e la società una macchina ideata per evitare il disastro dello stato di natura, in cui la vita umana si ridurrebbe a una condizione di perenne conflitto. Hobbes inizia il suo trattato proprio con un resoconto sulla natura umana. Riprendendo quanto sviluppato in altri suoi scritti, delinea un’antropologia individualistica, descrivendo l’uomo in termini sensistici e atomistici, come materia in movimento, mossa da desideri e passioni.Tra le passioni discusse da Hobbes, la curiosità assume – diversamente dalla tradizione – una connotazione positiva; mentre la religione, passione prettamente umana, viene indagata in termini antropologici e le sue origini individuate nella paura dei fenomeni naturali.

La ragione, nella rappresentazione hobbesiana, non è che uno strumento per calcolare i mezzi più efficaci per sopravvivere. Nello stato di natura – una condizione prepolitica, dunque – ogni individuo cerca di perseguire il proprio utile, tutti sono formalmente uguali (incluse le donne) e hanno diritto a qualsiasi bene. Non esiste proprietà, e nulla può essere considerato giusto o ingiusto: “dove non c’è legge, non c’è ingiustizia” (133). Ne consegue una condizione di conflitto permanente, insicurezza e paura, in cui, non esistendo alcuna legge, ogni individuo è mosso dall’istinto e cerca di eliminare ogni ostacolo al soddisfacimento dei propri desideri. Scrive Hobbes, avendo in mente il vuoto politico verificatosi durante la guerra civile inglese:

In tale condizione non c’è posto per l’industria, perché il frutto di essa è incerto, e per conseguenza non v’è cultura della terra, né navigazione, né uso dei prodotti che si possono importare per mare, né comodi edifici, né macchine per muovere e trasportare cose che richiedono molta forza, né conoscenza della faccia della terra, né calcolo del tempo, né arti, né lettere, né società, e, quel che è peggio di tutto, v’è continuo timore e pericolo di morte violenta, e la vita dell’uomo è solitaria, misera, sgradevole, brutale e breve (130-131).

Per evitare questa condizione, la razionalità adotta una serie di leggi di natura, cioè regole universali che prescrivono come agire in vista del fine dell’autoconservazione. La prima prescrive che “ogni uomo debba sforzarsi alla pace” (135), ma di utilizzare tutti i vantaggi della guerra quando la pace non è possibile. La seconda consiste nella rinuncia al proprio diritto su tutte le cose quando altri sono disposti a fare lo stesso. Per far rispettare queste leggi, gli uomini stringono un patto che dà origine al potere politico, ovvero a un’autorità sovrana incaricata di garantire la pace. Il contratto – ovvero “il mutuo trasferimento del diritto” (138) dagli individui al sovrano – non si fonda tanto su un’idea di giustizia originaria (su un sommo bene, come voleva la tradizione greca e poi scolastica) quanto sull’utile reciproco.

Alle prime due leggi di natura se ne aggiungono poi altre che ne rendono possibile l’adempimento, ad esempio: rispettare i patti (che equivale ad essere giusti); concedere il perdono; mettere da parte il proprio orgoglio; comportarsi in maniera equa. La prima parte si conclude con una definizione del concetto di persona, che serve a Hobbes per sottolineare l’identità tra il popolo e il sovrano: è nell’autorità sovrana che “una moltitudine di uomini diventa una persona” (172). A differenza di quanto sostengono i monarcomachi (sostenitori del diritto del popolo a rivoltarsi contro il re), il corpo politico esiste solo in quanto esiste il sovrano.

Nascita, trionfo e caduta dello Stato

La seconda parte del Leviatano è un ambizioso tentativo di pensare i fondamenti dell’obbligazione politica, e di fondare lo Stato su basi razionali e laiche, senza fare ricorso a un principio trascendente. Essa avvia le riflessioni di Hobbes sulla necessità di un’autorità politica in grado di far rispettare i patti tra gli uomini e di impedire una condizione di guerra. Il potere non discende da Dio, ma nasce da un calcolo umano, ovvero dal desiderio di vivere in pace e dalla paura della morte violenta. La politica è una costruzione artificiale, ma necessaria, che serve a disciplinare la natura conflittuale dell’uomo.

L’unico modo, per gli uomini, di “erigere un potere comune” che garantisca l’ordine è “conferire tutti i loro poteri e tutta la loro forza ad un uomo o ad un’assemblea di uomini che possa ridurre tutte le loro volontà […] ad una volontà sola” (181). Nasce così lo Stato, quel “dio mortale” la cui essenza è “una persona dei cui atti ogni membro di una grande moltitudine, con patti reciproci, l’uno nei confronti dell’altro e viceversa, si è fatto autore, affinché essa possa usare la forza e i mezzi di tutti, come penserà sia vantaggioso per la loro pace e la comune difesa” (182). Tale persona è il sovrano, creato dal patto ma non vincolato a esso, in quanto il patto è tra i sudditi, non tra i sudditi e il sovrano.

L’autorità sovrana dispone di tutte le funzioni necessarie alla conservazione della pace: il potere legislativo, giudiziario, militare, fiscale, educativo e perfino religioso. A esso si sottomettono i sudditi cedendo i propri diritti. Le sue prerogative sono le seguenti(cap. XVIII): la forma di governo non può essere cambiata dai sudditi; il potere sovrano non può essere perso e i sudditi non possono liberarsi dalla sudditanza; in quanto fondato sul consenso della maggioranza, la minoranza deve acconsentire alle sue azioni; il sovrano non può danneggiare nessuno dei sudditi e non può essere accusato di ingiustizia, né essere punibile; essendo il fine dello Stato la pace, il sovrano esercita un controllo sulle opinioni e dottrine che contrastano con tale scopo; prescrivere le norme del diritto civile e della proprietà; giudicare le controversie; fare la guerra e la pace; scegliere consiglieri, ministri, magistrati e ufficiali; premiare e punire; dare onori e ordini.

Hobbes sottolinea come il sovrano debba avere il controllo delle milizie – questione che al tempo, come abbiamo visto, era motivo di conflitto in Inghilterra tra la monarchia e i parlamentari – e che il potere debba essere indivisibile e i diritti di sovranità inalienabili. Pur ritenendo legittime tutte le forme di Stato se scaturite dal patto, Hobbes mostra una netta preferenza per la monarchia (le altre essendo la democrazia e l’aristocrazia), considerata la più efficiente e stabile, poiché un unico sovrano ha interessi coincidenti con quelli dello Stato. Le altre forme sono più esposte a divisioni interne, rivalità e conflitti d’interesse. Essendo lo Stato finalizzato alla sicurezza dei cittadini, il sovrano esercita le sue funzioni “fino a che dura il potere per il quale esso è in grado di proteggerli”, in quanto “il fine dell’obbedienza è la protezione” (234). Da buon manuale pensato per chi esercita il potere, il Leviatano contiene a quest’altezza alcuni capitoli sui corpi politici, sui ministri, sulle finanze statali, sulla differenza tra consigli e comandi (capp. XXII-XXV).

Una parte significativa della seconda parte è dedicata alla funzione del diritto, che per Hobbes non è altro che la volontà del sovrano comunicata sotto forma di legge. Se non esiste giustizia prima del patto, perché il criterio del giusto nasce solo all’interno di un ordine giuridico positivo, è lo Stato la condizione di possibilità della legge. La seconda parte si conclude con un’analisi delle possibili cause di indebolimento dello Stato, tra cui rientrano la mancanza di potere assoluto o la sua divisione, l’imitazione di altri regimi, la mancanza di denaro. In questo senso, viene criticata la posizione del cardinale Roberto Bellarmino (1542-1621), sostenitore della tesi secondo cui in ogni Stato esistono due società autonome e indipendenti, rette rispettivamente dall’autorità spirituale (il papa che governa le anime) e da quella temporale (il sovrano che governa sui corpi).

Profeti, spirito, tenebre: la critica alla religione

Già nella seconda parte dell’opera, in tema di religione, Hobbes afferma esplicitamente che il sovrano deve affermare il proprio potere sulle questioni di fede, e che per quanto riguarda il culto i sudditi devono attenersi alla dottrina approvata da esso. È però nella terza parte che viene argomentata la tesi secondo cui il controllo delle dottrine e autorità religiose deve essere in mano al sovrano. Hobbes non nega l’esistenza di Dio né rifiuta il cristianesimo, ma lo reinterpreta alla luce della sua teoria del potere. Non gli interessa elaborare una dottrina religiosa, bensì stabilire chi abbia il diritto di interpretare e applicare le verità religiose all’interno dello Stato. Egli afferma che non esiste un’autorità spirituale separata da quella temporale: lo Stato cristiano (come recita il titolo della terza parte) è in realtà coincidenza di Stato e Chiesa, sotto un unico comando politico.

Attraverso una lettura del testo biblico fortemente eterodossa e secolarizzata, dagli espliciti intenti politici, Hobbes tratta dell’ispirazione dei profeti, della nozione di spirito, della santità, dei miracoli o degli angeli per criticare ogni pretesa di un’autorità religiosa indipendente rispetto a quella civile, che potrebbe sovvertire l’ordine pubblico in nome di una verità trascendente. Se qualcuno potesse rivendicare una rivelazione soprannaturale superiore alla legge civile, si verificherebbe infatti una condizione di disordine sociale, di stato di natura. e pedagogica: “gli apostoli e gli altri ministri del Vangelo sono i nostri maestri di scuola e non i nostri comandanti” (528). La professione di fede richiesta dal sovrano ai sudditi è una sola, ovvero che “Gesù è il Cristo” (628): una “formula di neutralizzazione delle guerre civili di religione, dato che su un dogma così poco impegnativo (per l’Europa del XVII secolo) si incontravano tutte le confessioni e le denominazioni”[4].

La quarta parte dell’opera è dedicata al regno delle tenebre, ovvero alla “confederazione di ingannatori che, per ottenere un dominio sugli uomini in questo mondo presente, si sforzano con dottrine tenebrose ed erronee di spegnere in essi la luce” (643). Questi impostori – teologi, ecclesiastici, preti – diffondono, secondo Hobbes, idee infondate con il solo scopo di impossessarsi del potere[5]. Il titolo di quest’ultima parte rimanda dunque alle tenebre dell’ignoranza, contrapposte alla luce della vera conoscenza. Tra le maggiori cause di tale ignoranza, nella caustica ricostruzione hobbesiana, vi sono l’interpretazione erronea delle Scritture; l’introduzione della demonologia pagana nella religione; la commistione tra cristianesimo e filosofia greca (specialmente la metafisica aristotelica); il persistere di tradizioni e storie “finte o incerte” (645). La storia del cristianesimo tratteggiata da Hobbes ripercorre la costruzione tanto graduale quanto illegittima del potere ecclesiastico, che dagli apostoli ancora soggetti al potere civile si è consolidato con i presbiteri attraverso l’uso della scomunica, fino ai vescovi e al primato del papato, il quale ha imposto il proprio dominio sulla Chiesa, istituzione che Hobbes definisce un “regno delle fate […] spettro del defunto impero romano” (735-6).

La fortuna dell’opera

Sebbene il Leviatano sia oggi considerato all’origine della politica moderna – razionale, laica, statocentrica – e abbia inaugurato un paradigma di pensiero che si è materializzato, in seguito, con i grandi eventi della storia dei secoli successivi, l’opera fu molto criticata al momento della sua apparizione, tanto che la Chiesa anglicana e i presbiteriani accusarono Hobbes di ateismo ed eresia; le argomentazioni contrattualiste provocarono invece le ire dei filomonarchici, sostenitori della monarchia ereditaria per diritto divino. Al contrario, più avanti nel tempo, i liberali condivisero l’idea di un contratto sociale criticando però l’eccessiva prevaricazione del sovrano (Locke), argomentando in favore di diritti individuali inalienabili e della separazione dei poteri (Montesquieu).

Da Kant e Hegel fino a Carl Schmitt, il Leviatano ha esercitato un’enorme influenza sulla storia del pensiero occidentale, al punto che ancora oggi l’elemento centrale dell’elaborazione hobbesiana, lo Stato, “resta l’unico orizzonte dell’esistenza politica”[6]. Su tutti, basti citare l’esempio della teoria delle relazioni internazionali, in cui l’epistemologia dell’homo homini lupus è assunta come condizione di partenza dell’interazione interstatuale dalle correnti realiste e neorealiste.

[1]Carlo Galli, All’insegna del Leviatano. Potenza e destino del progetto politico moderno, in Thomas Hobbes, Leviatano, BUR, 2024, pp. V-L, p. V.

[2] Ibid.

[3] Riprendo la descrizione del frontespizio da Gregorio Baldin, Thomas Hobbes. Filosofia e politica nell’Europa del Seicento, Carocci, 2025, cap. 6.

[4] Carlo Galli, All’insegna del Leviatano. Potenza e destino del progetto politico moderno, cit., p. XXXI.

[5]Riprendo qui l’esposizione di Gregorio Baldin, Thomas Hobbes. Filosofia e politica nell’Europa del Seicento, cit., p. 171.

[6] Carlo Galli, All’insegna del Leviatano. Potenza e destino del progetto politico moderno, cit., p. XLVI.