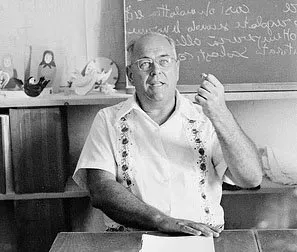

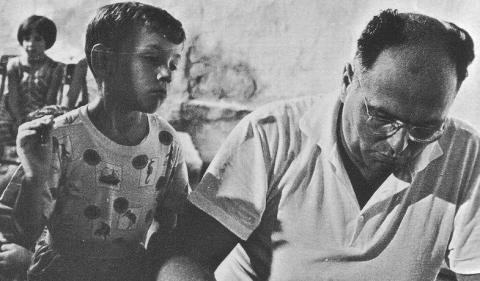

Danilo Dolci (1924-1997) fu poeta, educatore, attivista nonviolento, innovatore sociale criticamente immerso nei fatti e nei dolori dell’esistenza, animatore di storiche battaglie contro la mafia e per l’affermazione della dignità umana e la giustizia sociale nella Sicilia del secolo scorso. Ne ricordiamo qui soltanto una, tra le più note. Nel 1956, a Trappeto, organizzò lo “sciopero alla rovescia” con centinaia di disoccupati impegnati a riattivare una strada comunale resa intransitabile dall’incuria delle amministrazioni. Le forze dell’ordine dispersero i manifestanti, mentre gli organizzatori furono arrestati. Il “caso Dolci” infiammò il Paese e occupò le prime pagine dei giornali. Dolci fu scarcerato al termine di uno storico processo, al quale deposero come testimoni per la difesa molti suoi amici: Carlo Levi, Elio Vittori, Norberto Bobbio. Negli anni in cui Dolci svolse il suo lavoro di sviluppo socio-economico in una terra da redimere moltissimi furono gli intellettuali che lo incontrarono e sostennero le sue battaglie: Aldo Capitini, Alberto Moravia, Cristina Campo, Bertrand Russell, Jean Piaget, Aldus Huxley, Jean-Paul Sartre ed Erich From che di lui così scrisse: “Danilo Dolci è uno straordinario esempio di essere umano. Dà vita alle cose con cui viene a contatto, sia quando si tratta di organizzare lotte contadine, sia nell’educazione dei bambini” [1].

Gli anni della guerra gli svelarono il dolore del mondo e l’esperienza di Nomadelfia gli fece maturare la possibilità di intendere i problemi di chi tentava di sopravvivere alla miseria e all’abbandono sociale. A Nomadelfia, la comunità dei piccoli apostoli fondata da don Zeno Saltini dove la fraternità è legge, Dolci visse in comunione cristiana con i fratelli più deboli e potette verificare quel “condensato vitale” che aveva intuito, ossia che “siamo, o meglio dobbiamo, essere «ostia gli uni agli altri»” [2].

Il diffuso senso religioso della vita permeò i suoi versi giovanili, compiendosi nel pometto Voci della città di Dio, il cui messaggio principale è che Dio, il “mistero che ruota le galassie”, è nell’altro – “E Tu, Iddio / per cui cammino in questo cielo immenso / tra nuvole di mondi / sei più solo, più povero di me: / T’ho visto spasimare sotto il bisturi / che Ti sanava un’ulcera nei visceri, / T’ho visto ubriaco / fradicio barcollare ad occhi vuoti, / T’ho visto / teso a reggere la carriola carica […] / Per vivere fratello Ti devo essere / e padre” – e che immergendosi nella carità e nell’amore per l’altro l’uomo fa esperienza di gioia piena – “In una dolce continua agonia / io Ti sogno, e Ti mangio; e mi consuma / a poco a poco il nutrirti, ed ancora / Tu mi ricolmi fino a traboccare” [3].

La spinta religiosa mosse Dolci, nel 1952, a lasciare Nomadelfia per impegnarsi a Trappeto, il paese più misero che avesse mai visto. Firmava le sue lettere con “vostro in Dio, Danilo” e chiamò il primo centro che fondò con i contadini e pescatori Borgo di Dio. Tuttavia, documentando le condizioni di vita degli abitanti di Trappeto, constatò la funzione ideologica del cattolicesimo in Sicilia. Il cardinale di Palermo, Ernesto Ruffini, lo additò, insieme alla mafia e al Gattopardo, come denigratore della Sicilia.

Dopo la stagione delle grandi inchieste, riemerse in Dolci il desiderio di esattezza nella parola che coincise con il ritorno alla poesia. Nel 1976 pubblicò Il Dio delle zecche, in cui riaffiorò il senso religioso della vita, tra polemica verso la religione istituzionale – “Il vecchio Dio degli unti prediletti, / Dio di padroni e dipendenti, / il Dio che obbliga a credere e si compiace / di tribolare e essere adorato, /oscurando il sole dissemina soffocanti /sepolcri - / a cancri vani” – e un’esperienza di Dio immanente e generativa – “Il Dio del dubitare e ricercare / dello scegliere aperto a fecondarsi/ e fecondare, Dio /del parto e della partoriente, / dell’astinenza necessaria, Dio /che rende ai ciechi gli occhi / integra il mutilato e l’incompiuto, / il Dio nutrito da ognuno ogni giorno -/ pure ai rimorsi è aperto” [4].

Nella Sicilia degli anni Cinquanta, quella in cui Danilo Dolci si immerse a partire dal gennaio del 1952, la miseria straripava. Così la descrisse: “Arrivato a Trappeto, mi guardo in giro. Non una strada che fosse una strada, non c’erano fogne, non c’erano giornali, non una farmacia, non un telefono. Non un bagno. La miseria disperata non era di qualcuno; una massa di gente ne era in gran parte sommersa” [5]. Nelle storiche inchieste che condusse, la miseria si rivelò, ad una Italia scandalizzata, per mezzo delle voci delle tante donne e uomini intervistati. Così si legge: “Sono sempre sofferente, ma non posso mai curarmi”; “mangiare? Quando capita, pane e pasta”; “semo stufi di campare”; “nuatri semo animali che parlamu, levandoci il battesimo”.[6]

Al cambiamento sociale di una delle zone più insanguinate del mondo dedicò tutta la sua vita. Intese tale cambiamento come “quella modifica delle condizioni umane per cui ciascuno, individuo o gruppo, abbia maggiore possibilità di realizzare la propria personalità – dunque maggiori possibilità economiche, ambientali, giuridiche, culturali, morali” [7]. Sin dal suo arrivo a Trappeto andò domandando “si può cambiare? Come si può cambiare?” [8].

Molti i passaggi, soprattutto in Inventare il futuro [9], in cui Dolci indicò la direzione del cambiamento sociale. Uno è di particolare valore poiché realizza una “mossa” concettuale che lo affianca ai molti che hanno pensato la giustizia come carità, prima su tutte Simone Weil: “In quanto il mondo per gran parte è inaccettabile, la nuova morale, necessaria agli uomini se vogliono sopravvivere, identifica la giustizia col cambiamento sociale” e poco prima definisce la giustizia come “corrispondere alle più profonde necessità, al più profondo interesse di ciascuno, persona o gruppo, con senso di responsabilità”. Il cambiamento sociale che agì, mirò ad affermare le più profonde necessità di ciascuno, a realizzare quell’attesa inestirpabile che nel cuore dell’uomo reclama che gli venga fatto del bene e non del male.

Dolci non fu un teorico “a tavolino” del cambiamento. La tua “teoria” del cambiamento sociale fu pensata alla luce delle esperienze che egli stesso suscitò prima a Trappeto, poi a Partinico e Palermo. Questa è la ragione per cui, nei suoi scritti, non è rintracciabile un’idea di ciò che è bene in generale, ossia di ciò che corrisponde, in astratto, alle più profonde necessità di ciascuno. Nel suo vocabolario, ciò che è bene è individuato praticamente, caso per caso, realtà per realtà, come superamento di ciò che impedisce lo sviluppo: “Quando si mira ad una società pacifica, penso, si mira ad una società non violenta, cioè ad una società che strutturalmente tenda ad eliminare quelle violenze dirette o indirette che impediscono lo sviluppo”; o ancora: “operare per un cambiamento sociale pacifico significa impegnarsi […] per diagnosticare quali esattamente siano, caso per caso, gli impedimenti allo sviluppo ”.

La parola sviluppo, costante nel discorso dolciano, indica proprio questo movimento di liberazione dai viluppi, dai lacci. Nella pratica, questo si manifestò in un’insistenza sulla “esatta individuazione dei problemi” che ogni realtà esprimeva. Più volte Dolci sostenne che la mancanza di conoscenza esatta dei problemi fosse una delle radici dell’impotenza delle popolazioni: “Manca perlopiù alle popolazioni interessate la conoscenza esatta dei loro problemi e la visione delle possibili alternative. Le popolazioni soffrono i loro problemi e, in quanto questi rimangono irrisolti, crescono condizioni insane, grumose, talvolta mostruose”. Il bene concreto da agire, quindi, fu ricercato a partire dalla realtà che, segnata dalla violenza e dall’ingiustizia, si comunicava in tutto il suo dolore e sofferenza attraverso le voci e le storie dei poveri Cristi della Sicilia. Nelle storie di vita raccolte nelle inchieste, emergeva un’attesa di bene non corrisposta o, peggio ancora, frustrata dallo Stato che “interveniva non portando il necessario lavoro, le necessarie scuole, nuove occasioni di solida fiducia, ma soprattutto imprigionando e uccidendo chi esprimeva la protesta”, pretendendo di “guarire movendo strumenti di morte invece che occasioni di vita”.

Le inchieste di Dolci furono realizzate attraverso quelle che egli definì auto-analisi. Descrivendo la struttura della sua metodologia, Dolci considerò le auto-analisi la leva per “maturare l’esatta conoscenza delle situazioni, le cause, gli impedimenti particolari e strutturali allo sviluppo”. Man mano che procedeva in questo lavoro, si rese conto anche di come, per il mezzo della domanda, “accadesse qualcosa all’interessato. […] Alcuni, da quanto mi dicevano e da quanto ho potuto constatare, sono molto cambiati essendo stati aiutati a da questa specie di analisi, di introspezione, a diventare persone diverse” [10]. La profonda conoscenza del problema non fu solamente il punto primo per agire il cambiamento – “se non si dibatteva di un problema, come si riusciva a risolverlo?” [11] – ma anche la leva per mobilitare la “necessaria spinta dal di dentro” [12].

Ed è su questo punto che si innesta un aspetto caratterizzante della sua pratica, ossia la mobilitazione dei più direttamente interessati al cambiamento. Egli non agì dall’alto verso il basso, ma secondo la logica della valorizzazione – è un suo termine – delle risorse di coloro che, sulla propria pelle e nel proprio cuore, sentivano l’ingiustizia.

In una terra di condannati a morte – il primo digiuno di Dolci, nell’ottobre del 1952, fu a causa della morte per fame di un bambino – Dolci fu capace di mobiliare la capacità che la malattia della miseria consuma: la speranza nel possibile. Ernest Bloch ha definito il “principio speranza” come la capacità di vedere ciò che ancora non è realizzato e di farne la guida dell’azione e che “l’effetto di sperare si espande, allarga gli uomini invece di restringerli. […] Il lavoro di questo affetto vuole uomini che si gettino attivamente nel nuovo che si va formando e a cui essi stessi appartengono” [13].

Il nuovo, nella Sicilia dei poveri Cristi, assunse la forma di opere tangibili, prima su tutte la diga sul fiume Jato, la cui acqua “significava sindacato degli operai, consorzio democratico di irrigazione, cooperative vinicole e di produzione in genere: significava cioè razionalizzazione e organizzazione del caos, inizio di vera pianificazione democratica”. Quell’acqua, che ancora oggi irriga le terre, fu la traccia del cambiamento possibile. Come scrisse Mario Luzi, “Danilo Dolci appartiene alla famiglia di coloro che ritengono il mondo aperto a integrazioni continue, ritengono anzi che esista più come progetto inesauribile di creazione che come «creato». L’uomo con il suo lavoro ne è parte in ogni occasione, certo, mai però come quando impara «a immaginare e a realizzare nuovi sogni», a «maturare l’utopia dell’omega»”[14].

La speranza nel possibile e l’immaginazione non furono, per Dolci, un fantasticare. “Immaginare è tutt’altro che fantasticare: mentre il secondo è un pensare slegato da ogni vincolo posto dal reale, il primo pensa il possibile a partire dalle condizioni poste dalla realtà e si fa guidare da un desiderio di trasformare l’esistente” [15]. I problemi che impedivano lo sviluppo, individuati esattamente, furono il punto da cui partire per immaginare diversamente la realtà, per liberarla dalle violenze dirette e indirette. La realtà fu il luogo in cui si riversò un’inesausta volontà di creare perché lo “immaginare è quella forma del pensare che muovendosi nel campo del non-ancora, risponde alla necessità propria dell’essere umano di iniziare qualcosa di nuovo, perché la vita non è ripetizione di atti già vissuti, ma invenzione di forme”[16]. È forse questa la verità antropologica che Dolci impresse in questi meravigliosi versi: “Se l’occhio non si esercita, non vede, /se la pelle non tocca, non sa, /se l’uomo non immagina, si spegne.” [17]

[1] G. Spagnoletti, Conversazioni con Danilo Dolci, Mesogea, Messina, 2013, p. 7.

[2] Ivi, p. 51.

[3] D. Dolci, Voci dalla città di Dio, Società Editrice Siciliana, Maraza, 1951, pp. 8, 9 e 11.

[4] D. Dolci, Il Dio delle zecche, Mondadori, Milano, 1976, p. 113.

[5] G. Spagnoletti, Conversazioni, cit., p. 63.

[6] D. Dolci, Fare presto (e bene) perché si muore, De Silva, Torino, 1954.

[7] D. Dolci, Inventare il futuro, Laterza, Bari, 1972, p. 201.

[8] G. Spagnoletti, Conversazioni, cit., p. 63.

[9] Le citazioni che seguono, salvo indicazione diversa, sono tutte contenute in Inventare il futuro.

[10] G. Spagnoletti, Conversazioni con Danilo Dolci, cit., p. 74.

[11] Ibidem.

[12] D. Dolci, Inventare il futuro, p. 138.

[13] E. Bloch, Il principio speranza, Garzanti, Milano, 2005, Premessa.

[14] D. Dolci, Creatura di creature. Poesie 1949-1978, Feltrinelli, Milano, 1979, p. 9.

[15] L. Mortari, La sapienza politica, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2024, p. 30.

[16] Ibidem

[17] D. Dolci, Creatura di creature, cit., p. 31.