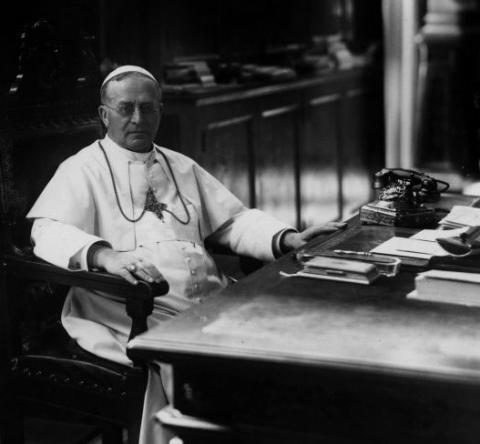

Dopo la morte di Angelo Secchi (1878) l’Osservatorio astronomico del Collegio Romano non poté operare a lungo nella sede ormai confiscata dal Regno d’Italia e dovette lentamente riorganizzarsi nel territorio della Città del Vaticano. Leone XIII aveva affidato la direzione delle attività di osservazione e di ricerca a Francesco Denza (1834-1894) che alloggiò gli strumenti presso la Torre dei Venti e, successivamente, anche presso la Torre Leonina. Il programma di dedicare una postazione più confacente alla Specola Vaticana, che le assicurasse un futuro e un luogo adeguato per le osservazioni, poté realizzarsi soltanto nel 1935, quando furono inaugurati gli edifici di Castelgandolfo. Al quarto e quinto piano della Villa Pontificia si ricavarono studi, laboratori e biblioteca e sulla terrazza furono costruite due cupole, la più grande delle quali aveva un diametro di 8,5 metri. Pio XI inaugura la nuova Specola Vaticana e pronuncia il 29 settembre 1935 il discorso che qui presentiamo. Sul muro che sorregge la cupola principale, il pontefice volle fosse applicata la targa “Deum Creatorem Venite Adoremus”. Il discorso inaugurale riprende più volte questa frase commentando l’episodio dei Magi riportato dal vangelo di san Matteo. L’allocuzione, inoltre, cita suggestivi passaggi della sacra Scrittura con riferimenti ai corpi celesti, nel contesto dello storico legame fra astronomia e Chiesa cattolica.

Siamo particolarmente lieti e particolarmente grati a Dio di poter presenziare e godere con voi, dilettissimi figli, questa inaugurazione delle nuova, o, forse, diciamo meglio, rinnovata «Specola Vaticana» in questa nostra residenza di Castelgandolfo, essa pure rinnovata.

Non è per semplice e solito modo di dire, ma è con riflessione e deliberazione che Ci diciamo «particolarmente lieti e grati a Dio».

Se la Specola Astronomica e l'Istituto Astrofisico, che oggi ufficialmente inauguriamo, come fiduciosamente Ci fanno pensare e la procurata perfezione della suppellettile scientifica e il provato valore scientifico degli uomini ai quali essa è affidata, renderanno (anzi già han cominciato a rendere) qualche non insignificante contributo allo studio ed al progresso di una scienza, che, tra le scienze, può ben dirsi sovrana - la scienza dei cieli -; non è però questo il solo riflesso che oggi particolarmente Ci allieta.

Quello che qui oggi facciamo e che la vostra presenza, dilettissimi figli, rende più bello e più solenne, aggiunge qualche linea ad una pagina veramente aurea ed altamente gloriosa della storia del Romano Pontificato, e Ci trasporta, Pegaso alato, attraverso i secoli in un immenso e magnifico mondo di cose, di idee di fatti.

Ce ne dava un qualche sobrio, ma sapiente e gustosissimo saggio il nostro caro e valoroso P. Stein. Al cenno suo abbiamo veduto aprirsi ed illuminarsi per un momento le profondità abissali del cielo, ed abbiamo potuto afferrare e gustare almeno qualche nota di quell'immenso, altissimo inno, onde i cieli e gli astri cantano la gloria e rivelano la potenza, la sapienza, la bellezza infinita del Creatore.

E si direbbe che il Creatore stesso - Egli, che compiuta l'opera creativa se ne compiaceva e la proclamava tutta quanta buona - della magnificenza dei cieli e delle stelle si compiace in modo tutto particolare.

È infatti il Testo divinamente ispirato che con tanta enfasi e così ripetutamente chiama i cieli e le stelle a lodare e benedire il Signore (Ps., 148, 3; Dan., 3, 63 et passim), e che il Creatore stesso fa nomarsi «Stella splendida» (Apoc., 22, 16); è l'istesso sacro Testo che trova una delle più felici espressioni della scienza divina, quando, in presenza di quelle infinite moltitudini astrali che i nuovi e più perfetti istrumenti non fanno che ingrandire e moltiplicare, quando vede Dio enumerare la moltitudine delle stelle e Lo ode chiamarle ciascuna per nome, prerogativa che Dio stesso a Sé solo riserva (Gen., 15, 5; Ps., 146, 4). E ancora il Testo divinamente ispirato che nella disposizione delle stelle vede splendere sovrana la Sapienza increata (Sap., 7, 29): anzi nella bellezza del Cielo e nella gloria delle stelle vede Dio stesso che dall'alto illumina il mondo (Eccl., 43, 4).

E sempre la divina parola che mette in bocca all'alunno della Sapienza un ringraziamento speciale per la ottenuta scienza delle stelle (Sap., 7, 19).

Nessuna meraviglia se le magnifiche cose che l'astronomia studia e ci fa meglio conoscere, se le idee che anche la sola comune e solida visione di quelle cose suscita, si traducono in un fatto di alta spiritualità, che domina i secoli e si perpetua dalla più remota antichità fino ai giorni nostri, vogliamo dire il rapporto tra Religione e Scienza degli astri. Anche il recentissimo imponente Congresso degli Orientalisti in Roma richiamava ed illustrava questo rapporto in alcuno dei suoi temi, e appartiene ormai anche alle culture mediocri la notizia di quello che antichissimi testi cuneiformi e geroglifici hanno rivelato intorno alle osservazioni astrali in ordine ai sacrifici ed istituti cultuali. E da ieri (in confronto di queste antichità) la riforma del Calendario, che porta il nome di un Nostro grande antecessore - Gregorio XIII - ed è nota la parte che vi ebbe l'astronomia del suo tempo, parte anche a' di nostri altamente apprezzata da giudici della competenza di uno Schiaparelli e di un P. Hagen, per non dire dei giudici da Noi personalmente conosciuti ed ammirati. Ed è pure abbastanza noto che i Sommi Pontefici Romani già dai secoli remoti, ebbero bisogno della astronomia e la chiamarono in aiuto per l'ordinamento dei sacri tempi e sopratutto per i computi

pasquali.

Come vedete, quello che Noi qui facciamo non è soltanto un imitare e continuare, secondo la misura Nostra, il mecenatismo non mai abbastanza lodato di tanti Nostri illustri antecessori; non è soltanto assicurare e nel presente e nell'avvenire, come essi hanno fatto per il passato colla tacita eloquenza dei fatti, assicurare, dicevamo, alla Fede e alla Religione quella implicita, anzi esplicita, apologia che rifulge ed è più che mai persuasiva ogni volta che l'ossequio alla fede si mostra unito in fraterno amplesso al culto della Scienza.

Ciò che qui facciamo non è soltanto tutto questo, ma anche, e più propriamente, riprendere uno dei fili più belli e più preziosi della Storia del Pontificato Romano; il filo dei suoi rapporti multisecolari con la scienza degli astri, questa scienza che Ci sembra potersi dire con verità di natura sua religiosa, come l'anima umana è naturalmente cristiana, secondo la geniale parola di Tertulliano.

Da nessuna parte del Creato viene infatti più eloquente e più forte l'invito alla preghiera ed alla adorazione. «Vidimus stellam eius et venimus adorare eum», dicono gli antichi savi ai quali gli astri si eran fatti nunci della venuta di un Dio sulla terra. Ed ancora oggi il beduino dalla immensità del deserto vede la maestà di Dio splendere e passeggiare nell'immensità del Cielo. Persino il poeta miscredente [Carducci] nei silenzi stellati de' cieli udiva trasvolare soave la dolce preghiera dell'Ave Maria. A noi stessi, dilettissimi figli, in questa inaugurazione, diciam così, astronomica, sembra di compiere, a nome di tutta la Chiesa, un atto del Nostro ministero sacerdotale.

Con felicissimo pensiero il titolare della nuova Specola, il P. Stein, ricordava la breve ed imponente iscrizione destinata da Pio IX all'Osservatorio Pontificio della Romana Università al Campidoglio da lui fatto costruire: Deo Creatori.

Non facciamo se non entrare nel solco luminoso aperto dal Nostro glorioso antecessore, non facciamo che esprimere intero il suo pensiero, dicendo a Nostra volta e scrivendo sulla nuova Specola Vaticana: Deum Creatorem venite adoremus.

Ed è con questo che vogliamo benedire tutte le cose e tutti i cuori che qui aspettano e desiderano la Nostra Benedizione.

S. Maffeo, La Specola Vaticana. Nove papi, una missione, Pubblicazioni della Specola Vaticana, Città del Vaticano 2001, pp. 313-315