Fra le varie ricorrenze che il 2025 reca con sé vi è anche quella dei 1700 anni che ci separano dal Concilio di Nicea (325), il primo grande Concilio ecumenico dell’era cristiana. Si tratta di un tempo piuttosto lungo se comparato con lo sviluppo e i ritmi della società contemporanea. Eppure, quanto i Padri conciliari scrissero a Nicea, completato pochi anni dopo da quanto redatto nel Concilio di Costantinopoli (381), ha dato origine ad un testo breve e denso che i credenti in Gesù di Nazaret continuano a recitare ancora oggi, a 17 secoli di distanza, nella celebrazione liturgica della domenica. Mi riferisco, è facile capirlo, al testo del Credo. Cosa il contenuto di questo testo abbia significato per coloro che si professano cristiani lo si comprende, ma quale sarebbe il suo significato per la scienza moderna, come preannuncia il titolo di questo Editoriale? Per rispondere a questa domanda occorre qualche passaggio in più, ma andiamo con ordine.

Compito dei primi Concili fu trasformare gradualmente la predicazione dei discepoli di Gesù in insegnamenti formulabili e riconoscibili, che potessero esprimere l’identità cristiana, come questa veniva confessata al momento di ricevere il battesimo. I teologi indicano questo processo come un passaggio dal kerygma al dogma, ovvero fissare in formulazioni più precise – dogmata, in greco, vuol dire appunto insegnamenti – quanto la predicazione, il kerygma degli apostoli, aveva fino a quel momento annunciato in modo orale.

Già nei decenni successivi alla risurrezione di Gesù di Nazaret, per ricevere il battesimo occorreva professare un conciso riassunto della fede cristiana: “Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo suo unico Figlio, morto per i nostri peccati e risorto dai morti, e nello Spirito Santo”. Accogliere con fede queste affermazioni era necessario per aggregarsi alla comunità dei credenti e identificava la specificità del Credo cristiano. Con i decenni successivi, le professioni di fede battesimali andarono lentamente arricchendosi, fino a raggiungere, nei Concili di Nicea (325) e di Costantinopoli (381), una configurazione completa sotto forma di un articolato “Simbolo” della fede. Cosa indica questo termine? La parola “Simbolo” proviene dal greco sym-ballo e vuol dire “metto insieme, confronto”. Indica l’azione con cui si vuole verificare un’identità, un’appartenenza. Sym-ballo è il gesto al quale il mondo antico ricorreva riaccostando le due parti di un oggetto spezzato per identificare gli aventi diritto in un contratto, i soggetti di un’alleanza. È dunque il riconoscimento di un’identità: ti riconosco come parte di un accordo, di un insegnamento, di un impegno che ci accomunano.

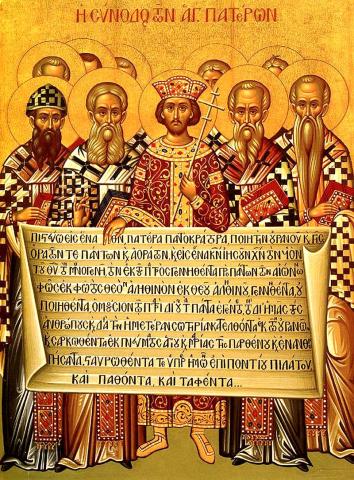

Scopo principale dei 318 Vescovi che si riunirono a Nicea, città a 130 km a sud di Istanbul oggi nota con il nome di Iznik, fu quello di esplicitare e di precisare la fede in Dio Uno e Trino, contrastando l’eresia di Ario, presbitero di Alessandria che negava la divinità del Figlio. Ario considerava il Figlio inferiore al Padre, quasi la sua prima creatura, secondo uno schema debitore al pensiero greco, che vedeva come principio l’Uno indivisibile. Il Concilio formulò solennemente che il Figlio andava considerato consostanziale al Padre, ovvero a Lui omousios (della medesima sostanza o natura), come Figlio generato, non creato. Il modo in cui il Figlio ha origine dal Padre è quello di una generazione spirituale, come “Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero”, recita Nicea. Tutte le cose, il mondo, hanno invece origine da Dio Uno e Trino in quanto create, fatte, “tagliate” secondo il verbo ebraico barah impiegato dal libro della Genesi.

L’espressione formulata dai Padri di Nicea in riferimento al Figlio – da loro redatta in lingua greca, e che in latino recita genitum non factum, per quem omnia facta sunt – ha due direzioni complementari di lettura. La prima, pertinente a contrastare l’eresia ariana, ci dice che il Figlio è Dio, perché generato da Dio. La seconda ugualmente importante, ci dice che il mondo non è Dio, perché è factum, creato. L’atto di creazione, intrinsecamente diverso dalla generazione divina che genera Dio da Dio, non è un atto della vita divina in Sé. Dio crea il mondo fuori di Sé, non da Sé, e lo crea dal nulla (come espliciterà un successivo Concilio, il Lateranense IV nel 1215). Il mondo sta di fronte a Dio come qualcosa che non è Dio, pienamente separato da Dio. Il Figlio, invece, sta di fronte al Padre come Dio da Dio.

E qui entrano in gioco, cominciamo a capirlo, le conseguenze per la scienza moderna. Se il mondo non è divino, allora non posso dedurlo da principi aurei o da regole divine e trascendenti, come aveva fatto Platone, costruendo il cosmo con la matematica del Timeo. Devo invece conoscerlo per induzione, osservandolo e misurandolo. Devo progettare degli esperimenti, metterli in campo e vedere come la natura risponde alle mie domande. Il mondo non è Dio (come lo è invece il Figlio-Logos), dunque le sue leggi potrò conoscerle “dal basso”, in modo approssimativo, accettando di sbagliare e di imparare dai miei errori. La materia del mondo non è divina e non devo meravigliarmi se la riconosco corruttibile. Contrariamente a quanto si pensa, l’incorruttibilità dei cieli è un’eredità aristotelica, greca: essa non discende del Credo cristiano. Certo, gli attributi del cielo e dei corpi celesti ci ricordano gli attributi di Dio – incommensurabilità, grandiosità, regolarità immutabile, ecc. – ma il cielo e le stelle non sono Dio. Il Figlio-Logos è la loro causa esemplare, colui per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte, ma le creature non sono parte del Logos, non sono generate dalla sostanza di Dio. Proprio confessando che “tutte le cose sono state fatte per mezzo del Figlio”, la fede di Nicea spazzava la strada dal manicheismo e dalla visione del mondo come teatro di lotta fra principi filosofici opposti. Non poche cosmologie antiche ritenevano che il mondo fosse risultato dal conflitto tra due princìpi eterni, il Bene e il Male. Un simile dualismo non risultava certo favorevole all’affermazione di uno spirito scientifico, perché un mondo frutto di un’imprevedibile lotta manichea avrebbe condotto a fenomeni incontrollabili, in quanto originati da principi divini, spirituali, non conoscibili in modo autonomo e oggettivo.

Se pensiamo allo sviluppo della scienza moderna nella rivoluzione scientifica del 1600, e a ciò che l’ha preparata, riconosciamo che molte delle idee qui emerse – autonomia di un creato non divino, primazia dell’induzione sulla deduzione, misurabilità e sperimentazione – sono proprio quelle che hanno favorito lo sviluppo del pensiero scientifico in Occidente. Altre civiltà ed altre culture hanno trovato maggiori difficoltà a smarcarsi da una visione divinizzata della natura, e varie di esse, come l’induismo e il taoismo, per fare solo due esempi, vi sono ancora legate, manifestando una visione della natura sostanzialmente panteista. Perché dunque la scienza si è sviluppata nell’Occidente cristiano e non in altri territori, pur ricchi di saggezza e di sensibilità verso la natura? Numerosi storici della scienza, di diversi orientamenti filosofici, hanno risposto che alla base di questa convergenza vi sarebbe proprio la teologia cristiana della creazione, come formulata dai primi Concili, i quali a loro volta si poggiavano su una solida base biblica. Di questa tesi troviamo traccia, fra gli altri, nelle opere di Alfred North Whitehead, Pierre Duhem, Emil Grant, Alexandre Koyré, Alistair Crombie, Stanley Jaki e Peter Hodgson.

Nicea, dunque, giusto 1700 anni fa, sarebbe stato il primo passo di un grandioso processo di emancipazione che avrebbe poi condotto alla rivoluzione scientifica. Dio e la natura non sono la stessa cosa. Visto in questi termini, il rapporto fra fede cristiana e pensiero scientifico emerge rinnovato e purificato da vecchie incrostazioni ottocentesche che perdurano ancora oggi in circoli materialisti, non scevri da una certa caratterizzazione ideologica. Comprendiamo allora meglio quale emancipazione implicò davvero la questione copernicana, certamente sul terreno dell’esegesi biblica ma non su quello della visione della natura. Quest’ultima era già cambiata a Nicea. Un anniversario, come quello che celebriamo nel 2025, può aiutarci a ricordarlo.