Oggi comincia un nuovo anno. Questa notte, nei Paesi ricchi del cosiddetto Primo Mondo, il fragore dei fuochi di artificio e i botti delle esplosioni dei bengala hanno accompagnato come al solito il passaggio della mezzanotte. In altri Paesi, non molto distanti da questi scenari che vogliono essere festosi, ma non sono capaci di esserlo davvero, altri fuochi e altre esplosioni accompagnano da tempo la vita quotidiana di intere popolazioni in guerra. Sono esplosioni vere, che sventrano i palazzi, siano essi caserme oppure ospedali, fabbriche o scuole, centrali di energia o condomini abitati. Sono fuochi che hanno ucciso e uccidono: in Ucraina, in Libano, a Gaza, in Siria, adesso anche in Russia, e in tanti altri Paesi dimenticati dalla comunicazione mainstream, tranne quando ciò che lì avviene intercetta qualche interesse dei Paesi più ricchi. Più di 600.000 morti nella guerra fra Ucraina e Russia in meno di tre anni. Oltre 40.000 morti nelle azioni belliche di Israele a Gaza e in Libano, 80% di civili. Oltre un milione di palestinesi sfollati, più di due milioni i fuggiti dall’Ucraina. Israele, a sua volta, colpito da attacchi terroristici, inferiori nei danni inferti ma non nella ferocia con cui sono stati perpetrati. Nelle scorse settimane si è nuovamente infiammata la Siria. Tutta l’area medio-orientale soffre una gravissima instabilità politica ed è sede di forti emergenze umanitarie.

Sono considerazioni fatte più volte – molti osserveranno – da più parti. Ormai con i conflitti ci conviviamo, li accettiamo, ci riconosciamo impotenti a eliminarli. E perché parlarne, – qualcuno ancora si chiederà– in un Portale dedicato ai rapporti fra scienza e fede, come riflessione per il Nuovo Anno?

Per avviare queste considerazioni, e rispondere a questa domanda, prendo spunto dalle parole che Amin Maalouf, scrittore francese di origini libanesi, segretario permanente dell’Academie Française, pronunciava lo scorso 22 settembre a Parigi, durante un incontro promosso dalla Comunità di sant’Egidio. «Grazie ai prodigiosi progressi della scienza e della tecnica, – affermava Maalouf – si potrebbe porre fine, una volta per tutte, alle calamità che affliggono la nostra specie dall’inizio dei tempi. Ne abbiamo avuto dimostrazione negli ultimi decenni. Tra i due e i tre miliardi di nostri contemporanei sono usciti dalla povertà e dalla marginalità. Essi vivono più a lungo e in migliori condizioni di salute. Hanno accesso al sapere, al tempo libero ed agli strumenti della vita moderna. Tutto questo potrebbe benissimo estendersi all’intera umanità. Nessuna generazione, prima della nostra, avrebbe potuto contemplare una simile prospettiva».

Un’affermazione ottimista, ma certamente fondata sui risultati di un progresso tecnico-scientifico sotto gli occhi di tutti. Sebbene non definisca una nuova era geologica siamo di fatto nell’Antropocene, epoca caratterizzata dalla capacità che l’essere umano oggi possiede di influire in modo globale su tutto il pianeta. Tale influenza siamo soliti riconoscerla nella novità di un mercato globalizzato, nelle rischiose conseguenze delle emissioni di CO2, nei cambiamenti climatici o nell’irreversibile presenza di un’infosfera che avvolge tutto il pianeta. L’Antropocene, tuttavia, ha in sé un’ulteriore potenzialità, questa volta positiva: il progresso scientifico potrebbe, come mai in passato, migliorare in modo globale e diffuso le condizioni di vita della comunità umana. Ci permetterebbe un’intelligente condivisione e distribuzione delle informazioni, della conoscenza, delle risorse, dell’energia e del cibo. Anche i risultati del progresso scientifico, lo sappiamo, sono soggetti alle dinamiche del mercato, ma essi sono prima di tutto frutto delle dinamiche della ragione, della collaborazione scientifica internazionale, del dialogo fra culture diverse.

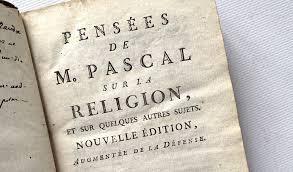

Eppure, continuava la riflessione di Amin Maalouf, c’è qualcosa che non torna. Questa capacità di condividere e di far progredire, di istruire e di promuovere, rivela una drammatica impotenza, anzi una drammatica incompetenza. È come se una straordinaria automobile di Formula 1, risultato di una tecnologia sofisticatissima, restasse bloccata sulla pista. «C’è un àmbito – osservava lo scrittore franco-libanese – in cui sembriamo aver raggiunto il nostro massimo livello di incompetenza collettiva e in cui dimostriamo ogni giorno la nostra impotenza. Un àmbito tra i tanti, certo, ma tale da mettere in pericolo tutto quello che abbiamo realizzato finora, a tutti i livelli… Si tratta della nostra incapacità di gestire i rapporti tra le diverse componenti dell’umanità. Un’incapacità che si avvera in ognuno dei nostri Paesi, anche nei più avanzati di essi; e che si avvera anche a livello del pianeta, dove i conflitti si moltiplicano e si inaspriscono, dove le relazioni tra le grandi potenze si fanno pessime e dove una nuova corsa agli armamenti è ora cominciata, sotto i nostri occhi». L’essere umano si rivela ancora una volta ai nostri occhi come quell’enigma che Blaise Pascal fotografava nei suoi Pensieri: «Quale chimera è dunque l'uomo? Quale novità,

quale mostro, quale caos, quale soggetto di contraddizioni, quale prodigio! Giudice di tutte le cose, sprovveduto verme della terra; depositario del vero, cloaca di incertezza e di errore; gloria e rifiuto dell'universo. Chi sbroglierà questo garbuglio?» (n. 438). Perché l’essere umano, ormai in grado di conoscere la struttura intima della materia, il nucleo degli atomi e l’evoluzione cosmica del nostro universo, capace di tessere una straordinaria rete di comunicazioni su tutto la Terra e di preparare un suo futuro atterraggio su Marte, non è invece in grado, con la sua razionalità, di evitare i conflitti armati, di prevenirli con l’impiego della parola, di fermarli invocando la pace? La domanda resta qui aperta.

Non dico nulla di retorico se osservo che nella dolorosa epoca di conflitti che stiamo vivendo avremmo voluto ascoltare una voce che sembra invece, tranne qualche rara eccezione, ancora tacere. Avremmo voluto vedere intellettuali e uomini di scienza alzarsi e operare un richiamo morale chiaro, che aiutasse i poteri forti a riflettere e a ragionare. Qualcuno che ci ricordasse che è proprio della nostra specie biologica aver superato la violenza e la sopraffazione con l’impiego della parola e della ragione; che ciò che ci contraddistingue non è la forza con cui imporsi, ma quella con cui argomentare; che dialogare ed esercitare una razionalità fondata ci qualificano più della forza e del numero dei missili e di bombe che siamo in grado di produrre. In un passato non troppo lontano, gli uomini di scienza hanno fatto sentire la loro voce, con coraggio e determinazione. Penso al Manifesto promosso da Bertrand Russell e Albert Einstein e firmato il 23 dicembre 1954 da una decina di Premi Nobel. Rileggiamone qualche passaggio:

«Nella tragica situazione che affronta l'umanità, riteniamo che gli scienziati dovrebbero riunirsi insieme in assemblea per valutare i pericoli sorti a seguito dello sviluppo delle armi di distruzione di massa e per discutere il testo di una risoluzione… Non parliamo come membri di questa o quella nazione, di un particolare continente o credo religioso, ma come esseri umani, membri della specie biologica Uomo, la cui sopravvivenza non è adesso più scontata. Il mondo è pieno di conflitti... Quasi tutti coloro che sono politicamente consapevoli hanno specifici e personali sentimenti su uno o più di questi problemi; ma vogliamo che voi, se potete, mettiate da parte tali sentimenti e vi consideriate solo come membri di una specie biologica che ha avuto una storia straordinaria e la cui scomparsa nessuno di noi può desiderare. Dobbiamo imparare a pensare in un modo nuovo. Dobbiamo imparare a chiederci, non quali passi possono essere compiuti per dare la vittoria militare al determinato gruppo che privilegiamo, perché tali passi non esistono più; la domanda che dobbiamo porci è: quali passi possono essere compiuti per prevenire un contesto bellico il cui risultato non potrà che essere disastroso per tutte le parti?».

Qui in Italia, Edoardo Amaldi e Carlo Bernardini, diedero vita all’Unione Scienziati per il Disarmo. Ebbi la fortuna di ascoltare Edoardo Amaldi negli anni 1970, in occasione delle conferenze che dava in Istituti e Università italiane e ne ricordo ancora le argomentazioni pacate, profonde, che auspicavano una soluzione pacifica delle tensioni internazionali. Qualche decennio dopo ascoltai l’esortazione di Giovanni Paolo II quando, dirigendosi l’11 novembre 2002 all’Assemblea plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, ricordava che lo scienziato, proprio perché sa di più, deve servire di più. In questo “sapere di più” vi è la conoscenza di quanto sarebbe distruttivo, per tutto il genere umano, intraprendere un conflitto ove si faccia uso di armi nucleari; e in questo “servire di più”, vi è l’obbligo di farlo sapere a tutti, di dirlo senza reticenze. Qualche anno fa, nel dicembre del 2021, poco prima dell’inizio del conflitto in Ucraina, Carlo Rovelli e Roger Penrose avevano promosso una petizione firmata da 50 Premi Nobel, con la quale si osservava che tagliando solo del 2% per i prossimi 5 anni la spesa che gli Stati compiono per gli armamenti, si sarebbe potuto creare un Fondo internazionale capace di combattere in modo più deciso le pandemie, le situazioni di estrema povertà e i cambiamenti climatici in corso. Nell’enciclica Centesimus annus (1991), aveva scritto Giovanni Paolo II: «La guerra può terminare senza vincitori né vinti in un suicidio dell'umanità, ed allora bisogna ripudiare la logica che conduce ad essa, l'idea che la lotta per la distruzione dell'avversario, la contraddizione e la guerra stessa, siano fattori di progresso e di avanzamento della storia» (n. 18). Nei recenti conflitti prima citati, papa Francesco ha invano esortato più volte a cessare il fuoco e a dialogare. Ha anche aggiunto che, prima o poi, la guerra dovrà sempre terminare con le parti in causa sedute attorno a un tavolo: perché, allora, non sedersi subito e parlare, evitando innumerevoli sofferenze e penose distruzioni? Abbiamo notato con soddisfazione la dichiarazione con la quale, pochi mesi fa, l’International Science Council lamentava il 16 maggio 2024 le drammatiche conseguenze dei numerosi conflitti in corso.

Costruire insieme la pace vuol dire far risuonare concordemente tutte queste voci e promuoverne di nuove. Vuol dire unire tutti coloro che hanno fiducia nella razionalità umana affinché ricordino che passare alle armi ritenendo che ciò sia la soluzione dei conflitti è invece, sempre, una sconfitta. Quando usiamo la violenza bellica per far valere le nostre ragioni, abbiamo già perso. Dovremo solo contare i danni, prima o poi, e lo faremo tutti, nessuno escluso.

Riprendiamo, infine, la domanda lasciata prima aperta: perché l’essere umano sembra così impotente a convivere nella pace e nella fratellanza? Cosa lo rende incapace di fondare sulla razionalità, sul dialogo e sulla reciproca comprensione i rapporti con i suoi simili? Il nuovo anno che comincia, il 2025, è stato dichiarato dalla Chiesa cattolica Anno Giubilare. Anno di richiesta di perdono, a Dio e ai fratelli. Nel cuore della proposta della Chiesa cattolica vi sono l’esempio e l’insegnamento di Gesù di Nazaret, la sua condanna di ogni violenza fino ad accettare su di sé una morte atroce e ingiusta; ma anche la sua coraggiosa dottrina, secondo la quale la pace e l’amore si costruiscono solo operando una conversione del cuore. Il cuore umano sembra incapace di costruire la pace perché non ha saputo ancora convertirsi: il cuore di ciascuno di noi ha bisogno di conversione. Dobbiamo “cambiare mente”, come indica il termine metanoia impiegato dal greco del Nuovo Testamento. È questo l’augurio che rivolgo a me e a tutti: possa il Nuovo Anno donarci una sincera conversione, generando in noi rapporti guidati dal perdono e dalla fratellanza.